2010年高考作文全国卷1(2010年全国卷1高考作文)

2010年高考作文全国卷1,作为中国教育史上的一个重要里程碑,不仅考察了学生们的语文综合素养,更深刻反映了时代背景下的教育理念与社会期待。这一年的作文题目,如同一面镜子,映照出当时青少年的思想深度与价值取向,同时也对后来的教育政策和教学方法产生了深远的影响。

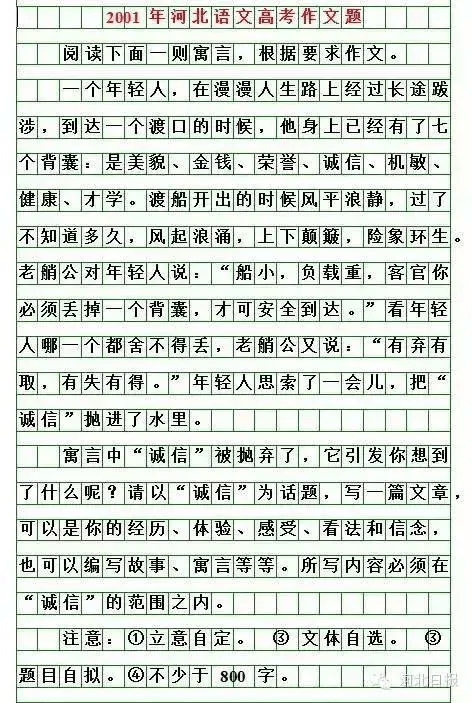

让我们回顾一下2010年全国卷I的作文题目:“有鱼吃还捉老鼠?”这一看似简单的问题,实则蕴含着对社会现象的深刻思考,要求学生在作文中探讨“专业”与“通识”、“专才”与“全才”的关系,以及如何在快速变化的社会中找到个人的定位。这道题目的提出,无疑给广大考生乃至全社会带来了一次关于教育本质的大讨论。

文章大纲提炼如下:

- 引言:简述2010年高考作文的背景及其意义。 - 题目解析:详细解读“有鱼吃还捉老鼠?”这一作文题目,分析其背后的深层含义。 - 社会反响:概述当年社会各界对这道作文题的评价与反响。 - 教育启示:探讨该作文题对学生思维方式、学习态度及未来教育方向的启发。 - 案例分析:通过具体学生作文示例,剖析优秀答卷的亮点与不足。 - 结论:总结2010年全国卷I作文题目对中国教育的长远影响,强调培养全面发展人才的重要性。

我们根据上述大纲,逐一展开详细阐述:

引言:2010年的高考作文题目,以其独到的视角和深刻的社会洞察力,成为了那一年教育界的焦点话题。它不仅仅是一次简单的考试内容设计,更是对当时中国教育模式的一次反思与挑战,促使人们重新审视何为真正的教育价值。

题目解析:“有鱼吃还捉老鼠?”这句话源自俗语,意指拥有稳定资源或条件时,仍不知足地寻求更多。将其置于作文题目中,实际上是在引导学生思考在物质条件相对充裕的时代背景下,如何保持进取心、拓宽知识领域,以及如何在专精与广博之间找到平衡。这种设问方式,既贴近生活又富有哲理性,激发了考生们对于自我成长路径和社会角色的深层次反思。

社会反响:此作文一经公布,立刻在网络上引发了热烈讨论,许多教育专家、学者及家长参与其中,有的赞扬其创新性,认为它能够有效促进学生批判性思维能力的发展;也有观点指出,题目过于抽象,可能对部分考生而言难度较大。但无论如何,这场讨论无疑提升了公众对教育公平、素质教育等问题的关注。

教育启示:从长远来看,这样的作文题不仅是对学生能力的考验,更是对当前教育体系的一种提示——即应当重视培养学生的综合素质,鼓励他们在掌握专业知识的同时,也要具备跨学科的学习能力和社会责任感。它呼吁学校教育不应局限于书本知识的传授,而应更加关注学生的个性化发展和社会适应能力的培养。

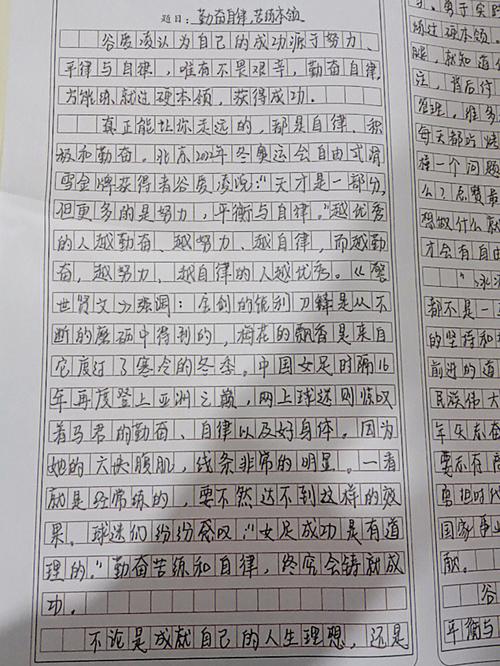

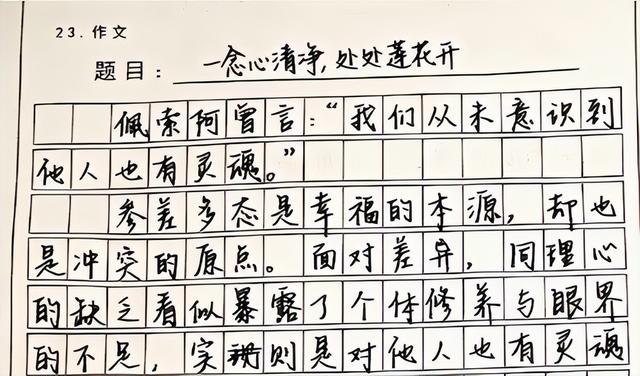

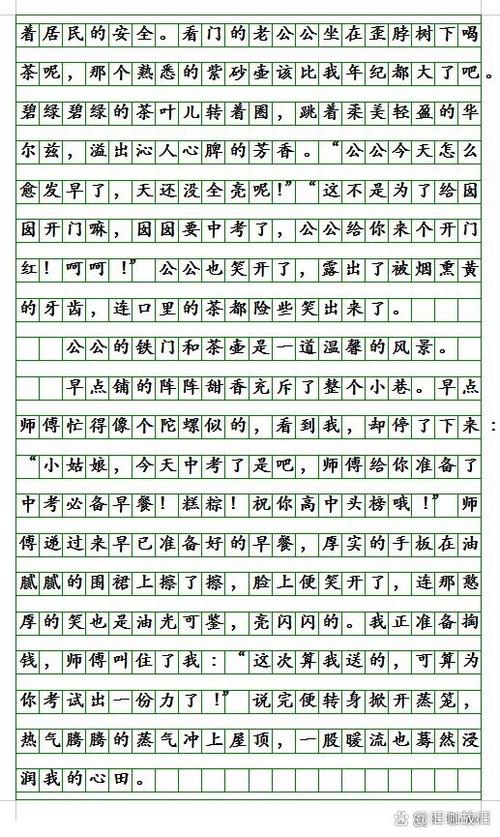

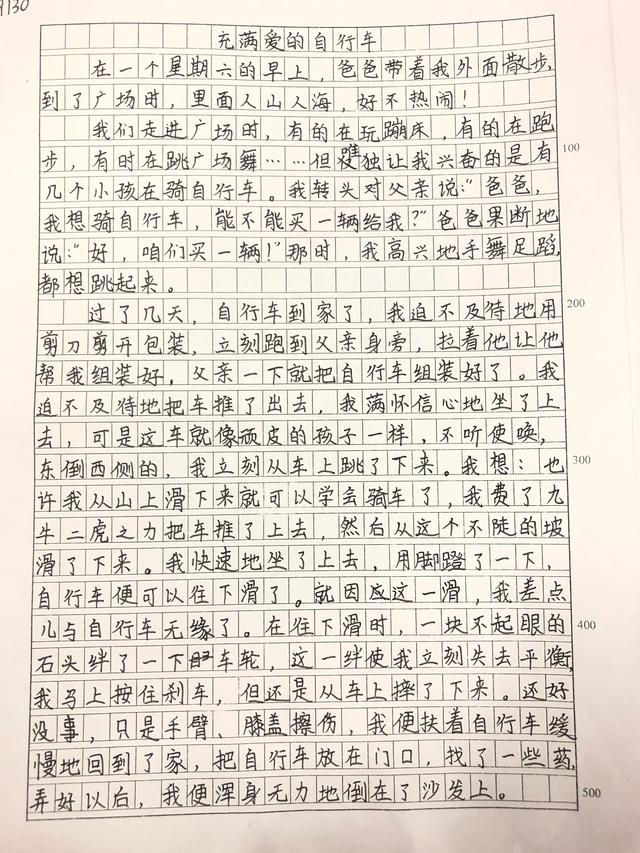

案例分析:例如,某位考生在作文中以科学家的故事为例,阐述了即使是在科研领域取得巨大成就的人,也往往具备广泛的知识面和好奇心,强调了终身学习的重要性。这样的回答不仅展示了良好的语言组织能力,更重要的是体现了作者对于题目深刻理解的能力,以及对个人成长目标的清晰规划。

结论:2010年全国卷I的作文题目不仅是一次考试的挑战,更是对中国教育未来发展道路的一次探索。它提醒我们,在追求专业化、精细化的同时,不可忽视通识教育和创新能力的培养。正如那句古话所说,“授人以鱼不如授人以渔”,真正的教育应当是启迪心智、激发潜能的艺术,而非单纯知识的堆砌。因此,构建一个既能促进专业深度挖掘又能兼顾广度拓展的教育环境,是我们共同的责任与目标。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!